■ バックナンバー

【機関紙 :第八号】

【機関紙 :第九号】

【機関紙 :第十号】

【機関紙 :第十一号】

【機関紙 :第十二号】

1.ご挨拶 ・・・・・・・・・・ 籏谷 嘉辰

令和六年を振り返ると一年が忙しく、活動が活発な年になりました。

新しく台湾支部が発足、ニューヨークにも新しい支部が設立され益々発展しており嬉しい限りです。 これも皆様の特に海外支部の方々の支えがあったればこそだと感謝し、厚くお礼を申し上げます。

今年の五月には全国大会が開催されます。前日には講習会、昇段審査が開かれますので皆様の多数の参加をお待ちしております。

令和七年度は飛躍の年にしたいと思います。本部の指導員は積極的に海外に行き、指導と共に技の交流を図りたいと考えております。 今現在海外から日本に刀を持ち込みことが複雑で、返送に時間がかかり皆様に不便をかけています。昨年より制度の簡素化の話を進めておりまして、今年中には良いお知らせができるかもしれません。

日本国内は経済が思わしくなく皆さん大変な思いをしておりますが、何とか乗り切り頑張っていきたいと思っております。

2.鎌倉支部紹介 ・・・・・・・日置 嘉龍

2005年無双直伝英信流の会員7名、戸山流会員4人で鎌倉に道場を設立。5年の間に会員20名を超え道場が狭くなり籏谷先生に相談したところ、町田の道場を使わせてもらう事になった。現在日本人13名、アメリカ人1人、ロシア人3名で稽古をしている。

また2024年12月15日に具足洗薫を行った。具足洗薫とは誠斬会4段を取得すると師匠の名前の一文字をもらうことができる。今回は鎌倉誠斬会から三人の4段と入会15年の会員が新しい名前をもらった。日置喜龍の龍をつけた。

龍長 長船 龍兼 兼定 龍宗 宗近 龍正 村正

上記から分かるように「龍」とそれぞれ有名な刀匠の名より名前を授けた。

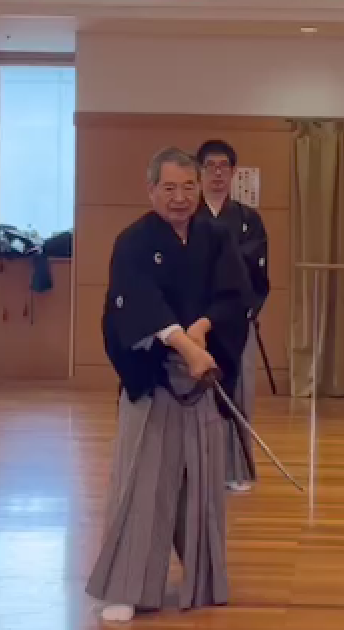

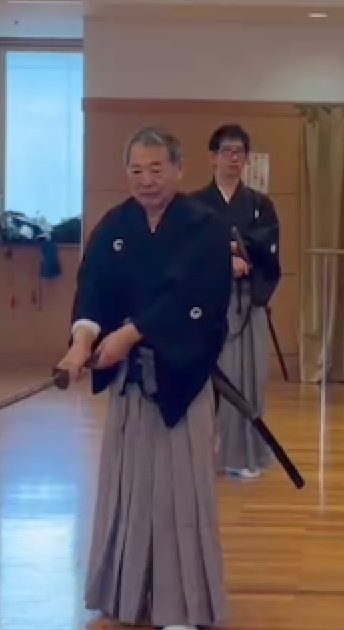

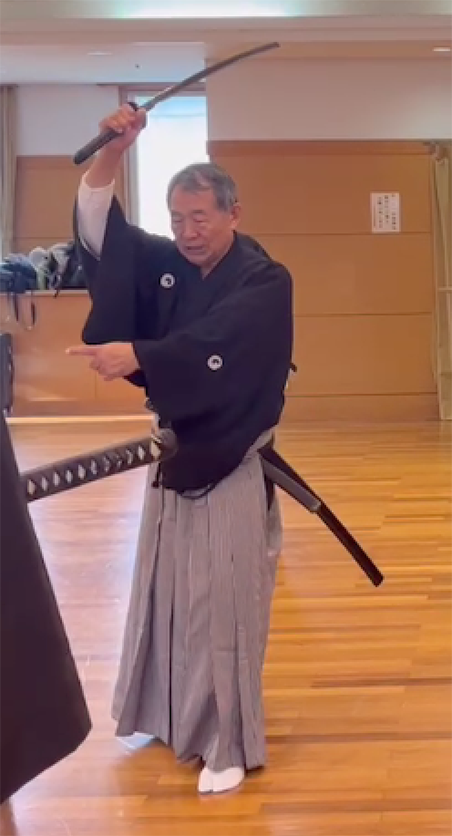

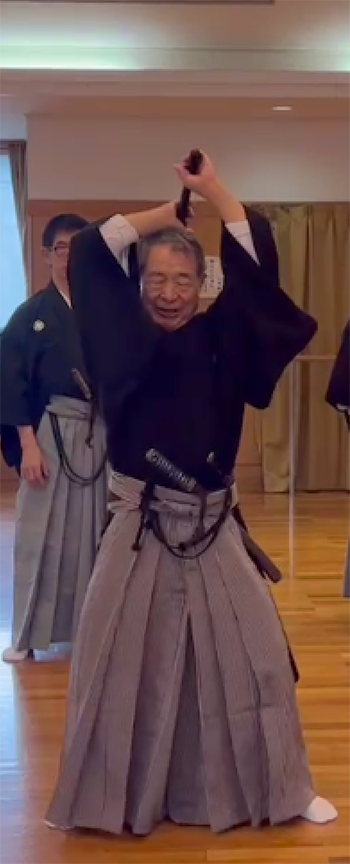

3.本部道場 誠斬会 紹介 ・・・・・・・・・・ 誠斬会師範代 長谷川 嘉将

本部道場誠斬会は剣術を総合的に学べる貴重な道場です。

現代武道では・居合道(形稽古中心)・抜刀道(試斬稽古中心)・剣道(相対稽古中心)とそれぞれ分けて稽古されています。

幕末には、何千もの剣術流派があったそうですが、流行り廃れはあるものの、江戸期の各流道場ではこの3種類+体術(柔術)も含めて総合的に稽古していたそうです。

現代で別れてしまった剣術を、また1つに剣術として稽古出来るのが本部誠斬会の特徴であり、これらを全て指導できるのが、師範 誠斬会会長 籏谷嘉辰 であります。

形の稽古は戸山流の形、組太刀を通じて、刀操法や体裁きを中心に稽古しています。

試斬の稽古は真剣刃筋の立て方、正しい姿勢、手の内、振り方を巻き藁試斬で学んで行きます。

撃剣稽古では相対稽古を中心に、撃剣形稽古で竹刀、木刀、ソフト剣や真剣刃引を使用し、真剣操法や勝負の駆け引きを学びます。体術の稽古も取り入れています。

また、日本刀についてさらに学びたい方は、道場階下が籏谷先生の刀剣店ですので、刀の歴史から、鑑定、鑑賞の仕方まで、日本刀の事なら全て勉強できる好条件にあります。

道場生には試斬稽古や撃剣のみ稽古する方もおります。各々個人の体力、都合、環境に応じて稽古されています。初心者の方、女性、年配者、他流派の方も一緒に稽古しています。

日々の稽古は時間的な制約もあり試斬稽古がメインになりますが、国内年3回、海外年3回の講習会でも形、組太刀稽古等で集中的に稽古しています。海外支部からの出稽古者も良く来訪します。

私達本部道場生は、時に厳しくも優しい笑顔の籏谷先生から、先達から続く、日本刀、剣術、日本武道文化継承を指南して頂いております。

師範 籏谷 三男(嘉辰)

4-1. 第1回講習会・昇段審査・・・・・佐藤 博司

2024年1月28日(日)に町田市サン町田旭体育館で第1回講習会・昇段審査が行われました。 今回の講習会は高段者の参加が多かったので、いつものグループ(初段以下、2・3段、4段以上)ごとの指導員による講習ではなく、籏谷先生を囲んで先生への直接の質問形式で、教本を基に形・組太刀についてその理合いなどを丁寧にご指導いただきました。

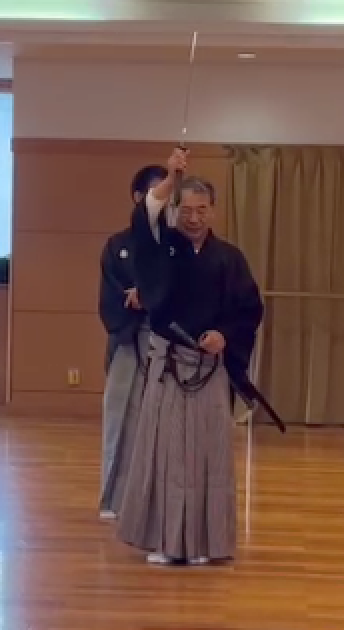

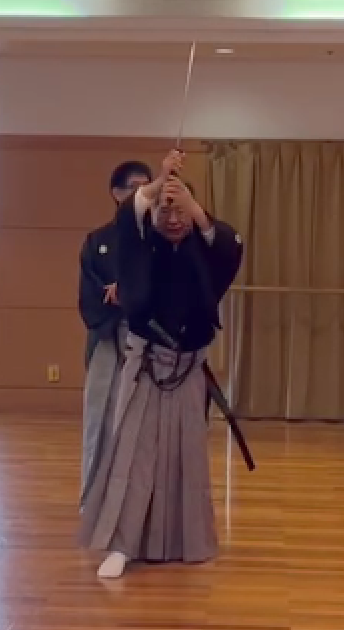

籏谷先生のご指導の様子の一部を紹介します。当日の中身の濃い講習の様子を感じて頂けたらと思います。

二本目 右方の敵

刀を抜きながら右の敵に向かって身体を回しつつ斬りつけない(写真上段)。 右の敵に身体を回して正対しつつ、柄頭を敵に向けながら正面の敵に抜き打ち水平斬りをする。

三本目 左方の敵

敵の刀を受けるのに刀を水平にして受けるのがよいか、切先をやや下げて受けるのとどちらがよいか撃剣竹刀で実際に試すと、水平にガシッと受けた刀は皆受け負けて腕が下がってしまったので(写真上段左 赤矢印)、切先を下げて敵の刀を受け流すのがよい(写真上段右)。

敵の刀を受け流したあと、その場で敵を斬ろうとしても間合いが近すぎて斬れない。 それゆえに左足を一歩引いて間合いを取って敵を斬る、下がりながら斬るのでもよい。

四本目 後方の敵

敵の一刀目を躱して片手上段から右袈裟斬り(写真左)し、敵の2刀目に備えて素早く左足を下げ上段に構える。遅いと(写真中央)と敵の二刀目に間に合わず斬られる(写真右)。

五本目(前方複数の敵)

昔は、左右に斬って斬っていったが(写真上段)、いまは片手上段に構えてから右足-左足と踏み出して諸手上段となり(写真下段)、右足を踏み出して前の敵を袈裟に斬っていく。

六本目(前方複数の敵)

前後に敵がいるので最初は前の敵を警戒している。正面の敵に斬り掛かろうとしたら(写真上段左から中央)、後方から敵が斬り掛かってくる気配を感じて(写真上段中央)後ろに振り向き(写真上段右)敵の刀を受け流し、左足を引いて右足の後方に交差させて袈裟に斬るが(写真下段左)、正面の敵も待っていることなく斬り掛って来るので、素早く正面に振り返って左足前の諸手上段の構えから真っ向に斬る(写真下段中央から右)。

七本目(三人の敵)

右斜め前方の敵に抜き打ちで斬る(写真左)のではなく、片手上段に構えたときに(写真中央左)右の敵が斬り掛ってきたので上体を右に向けて(写真中央左)袈裟に斬り(写真中央右)、すかさず左の敵が斬り掛ってきたので上体を左に向けて袈裟斬りにする(写真右)。

八本目 暇乞い

真っ向に斬る時、切先は下げずに上段に構えたところから斬り下す(写真左2枚)。 刀を背中まで振りかぶってしまうと(写真右2枚)それだけ敵を斬るのに時間がかかってしまう。

紙面の都合上、組太刀は省略しましたが、籏谷先生からご指導いただいた内容は、戸山流の形、組太刀の形の教本改訂版に反映される予定です

今回は1名が昇段審査を受審されました。

4-2. 靖国神社奉納演武・・・・・佐藤 辰美

4月29日(月・祝日) 昭和の日に行われた靖国神社奉納演武は12時から武者行列が行われ、太鼓の音に続いて隊列を組んだ戸山流の剣士たちが靖国神社の参道を陣笠・陣羽織の装束で厳かに歩いた。13時からは桜の標本木がある場所にある能楽堂にて演武が行われた。

先生の四方斬りに始まって、剣士たちは日頃の成果を英霊たちに見て頂くべく、試斬、技斬り、力技、組太刀、形などの演武を致しました。

私は試斬「逆稲妻」と「水返し」形「旧軍の形」を3人で行った。特に形を3人で努める事は久しぶりで、ハリー剣士を中心に安部剣士と私が脇を固める。通常の稽古以外でも3人で合わせる稽古を致しました。自分1人での演武では自分の我が出てしまい、形にも癖が出てしまう。3人で合わせる事で色々な発見や形の修正やタイミングまた理合いの深い解釈の検討などが出来て合わせる努力により3人で作り上げる稽古が楽しかった様な気がします。

晴天の中、能楽堂に於いては時折涼やかな風が吹いて、心穏やかに神様にご奉納出来ました。奉納は普段の稽古の出来得る限りを神様に見て頂くもの。靖国神社の英霊達に届きましたでしょうか?靖国神社は戸山流にとって特別な場所です。中でも特に旧軍の形は特別な思いもありますので、しっかりご奉納出来て良かったです。頂いた御朱印の美しい桜にも心が癒されました。

また来年のご奉納まで精進致します。願わくば桜の花の咲く頃に。

4-3. 第2回講習会・昇段審査、第47回全日本戸山流居合道連盟全国大会・・・・・清水 剣士

入門から3年半、2024年3月の昇段審査会にて誠斬会の初段に合格させていただきました。世界一厳しい審査基準を持つ戸山流誠斬会が「斬りの基本、六段斬りができた」とお認めいただいたという事で大変喜んでおります。

過去、剣道、居合兵道の経験過程において自分に刀使いのセンスが足りない事を、加齢による能力脳力の低下を、そしてそれをカバーするには稽古のムシになるしかない事を十分に承知しておりました。そんな中、本部諸先輩、鎌倉支部諸先輩のご指導を得て、稽古機会を与えていただいての合格は生涯記念する無上の喜びです。

しかし、籏谷先生が満足して合格点をつけたとはとても思えず、お顔を見るたびに「しっかりせい」と怒られているような気がするのも事実です。ただし、この辺は老人の図々しさで、するりと逃げておりまして「波返し教えて」を前面に出し、「何度同じことを言わせるんだ」という白い目も構わず2段を目指して今日も這いずり回っております。

さて、昇段後の2024年5月、逃げ回っていた全日本戸山流昇段審査を受けることになりました。なぜ逃げていたかといいますと形演武が必要となり同時並行で稽古しております居合兵道の形との差が激しく、ごっちゃになって使い分けができない自分の不器用さが原因です。やむなく直前泥縄方式とし、講習会に全力注入し叩き込む戦略としました。審査では二本目のやり直しを経てやっと合格というお粗末な結果となりましたが、合格は合格と喜んでおります。

翌日は第47回全日本戸山流連盟全国大会、もちろん形試合その他はすべて逃げて、初段以下の部の斬り試合だけにエントリー、全力集中方式としました。驚いたのは参加人数、それも香港勢の多さ、しかも皆若いしうまい。誠斬会初段の面目にかけて負けるわけにいかない。ここでの戦い方は・・・老人の図々しさ作戦、六段斬りをいつにもましてゆっくりゆっくり斬った結果、緊張して斬り急ぐ若者が次々自滅、優勝決定戦まで来ました。ここでお遊びでやっていた「稲妻」が生きて、ものの見事に成功を見せつけ、相手(香港)はやむなく「水返し」をやる羽目になって・・・失敗。

籏谷先生は優勝杯、賞状、メダル、記念品を渡しながらニコッと笑っていただきました。

【 第47回戸山流居合道連盟全国大会 大会成績 】

・形の部

初段以下

優勝 蔡璧而

準優勝 鄭詠心

三位 胡 駿亨

2段・3段

優勝 古俊文

準優勝 陳雅洛

三位 Nelson Pecora

4段以上

優勝 カーンス・ハリー

準優勝 Michael Shane

三位 Robert Raimondi

・斬りの部

初段以下

優勝 清水 紀明

準優勝 吳家布

三位 蔡璧而

2段・3段

優勝 陳雅洛

準優勝 TANG Kwan Yue

三位 張徳龍

4段以上

優勝 Robert Raimondi

準優勝 池延 和雄

三位 カーンス・ハリー

・小太刀の部

優勝 長野 宏治

準優勝 佐々木 晃(写真は代理人)

三位 後藤 敦

・撃剣の部

優勝 村木 津三郎

準優勝 Zach Biesanz

三位 李俊言

・組太刀の部

優勝 佐藤 辰美(打太刀) 安部 満理奈(仕太刀)

準優勝 Robert Raimondi(打太刀) Nelson Pecora(仕太刀)

三位 陳雅洛(打太刀) 蔡璧而(仕太刀)

・団体戦の部

優勝 先方 吳家布・中堅 TANG Kwan Yue・大将 LAI Kwan Ngai Stanley

準優勝 先方 李俊言・中堅 梁家進・大将 古俊文

三位 先方 鄭錦濱・中堅 蔡璧而・大将 小倉 一浩

・土壇の部

優勝 李俊言

準優勝 Zach Biesanz

三位 LAI Kwan Ngai Stanley

四位 長野 宏治

五位 カーンス・ハリー

・籏谷杯

優勝 長谷川 嘉将

準優勝 住田 嘉興

4-4-1. 大國魂神社奉納演武に参加して・・・・・青木 正徳

その日、令和6年6月16日は朝から青空が広がり爽やかな空気の中、10時頃 には早くも観客が集まり始め、その中には小学校の同級生もいました。

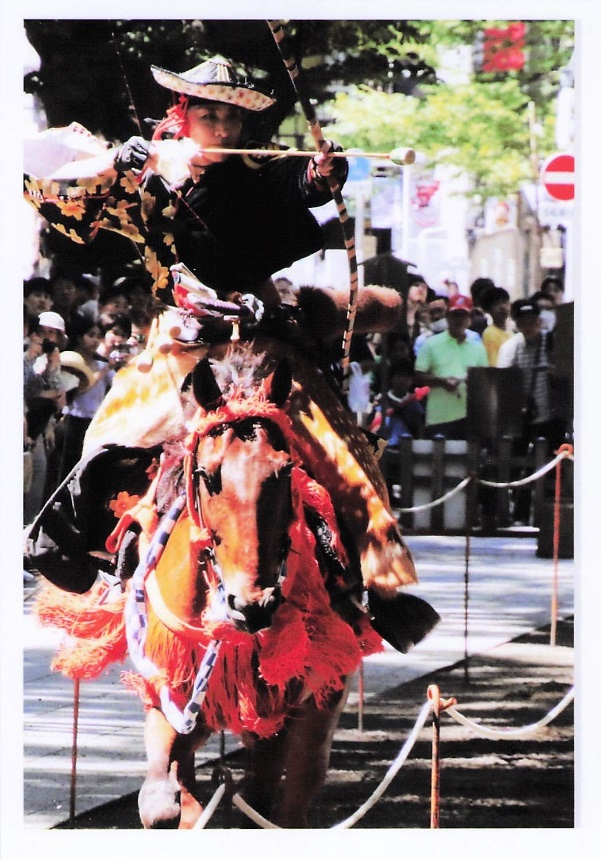

ここ大國魂神社は1900年の歴史を持ち、武蔵国の守り神として祀られています。そして、この時期に行われる例大祭では午前中に巻藁斬りの奉納演武を、午後は 流鏑馬が奉納されます。流鏑馬は鎌倉時代以前から関東の荒武者たちによつて「駒くらべ」として奉納 されていたそうです。100メートル以上もある参道の石畳を本殿に向かって人馬一体となって疾走し2か所の的を射る神事は例大祭のメーンエベントで、観客を釘付けにしていました。

私たちもまた午前中に行う奉納演武に心踊らせると共に緊張の時を迎えました。午前中行われる巻藁斬りの奉納演武は2班に分かれ参道の石畳に沿った所で 鎌倉支部、備前会、町田本部の3組が合同で左右袈裟斬りから太巻き斬りまでの多彩の技を披露しました。奉納演武を行うに当って初めに鎌倉支部の師範、日置先生による四方斬りの模範 演武が披露され、試斬りの合間には戸山流基本の形、旧軍の形、組立ちの形も 披露されました。

私たちの班は模範演武を終えられた日置先生が見守る中、先陣は我が町田本部のF子女史、高く掲げた切先がきらりと光り上段からの袈裟斬りが見事決まった。続いて3段斬りを行い観客の喝采を得ました。 私は6段斬りと燕返しに挑戦し、備前会のM氏は6段斬りと稲妻斬り、鎌倉支部のY氏が逆稲妻斬りと水返しを披露した。そしてトリは鎌倉支部の先輩A氏による風車と太巻き斬りを披露し大きな喝采を得て、本日の奉納演武が無事に終了しました。後片づけが終わり、町田に戻る車内では今日の奉納演武で大きな失敗もなく 誰も怪我無く無事に済んだことの喜びと演武の興奮を抱えたまま食事会の店に向かいました。

4-4-2. 府中流鏑馬馬上舞・・・・・窪田 香理

馬上舞は、流鏑馬奉納の前の馬場改めとして行います。三人の射手が射手装束にて騎乗し、舞扇を「翡翠」「雷電」という殺陣の型で振ります。扇を刀と見立て斬る型を行っているイメージです。馬上の射手が頭上より扇を流れるように動かし、舞扇の金色が日差しに煌めきます。三頭の馬は同じ間隔と歩様で動き、三人の射手は同じ動きで舞扇を振ります。馬上の射手は、流鏑馬では各自で馬を疾走させ矢を射りますが、馬上舞は異なります。走路に入ると走りたくなる馬を疾走させず、常歩や速歩で三頭の馬が同じ動きになるよう制御しつつ、舞扇を同じ動きになるように振ります。流鏑馬のダイナミックな動きとは異なり、繊細で少し優美な馬上舞を楽しんでいただけましたでしょうか?

馬の制御は、脚(膝から下)で推進、騎座(膝から上)で減速を行います。馬の推進は、少し座りを浅くして、脚で合図。馬の減速および停止は、少し座るバランス後ろにして騎座で合図。手綱を引くのは最後です。普段の騎射では、馬を走路馬場上と馬場下で止める時には、この停止の制御が必要です。日頃から射手は、馬を疾走させるだけでなく、馬の制御も稽古しています。

府中流鏑馬の馬上舞は、扇舞補欠メンバーである私が、初めて本番で舞い、馬の制御と扇の動きの同時進行を楽しみました。その後、流鏑馬奉納を行いました。府中流鏑馬の季節はいつも梅雨入りの頃ですが、例年雨もなく今年も当日は晴れました。大国魂神社の参道、欅の若葉の緑、木漏れ日、梅雨入り前の素敵な初夏の1日となりました。

4-5. 第3回講習会・昇段審査にて・・・・・安部 満理奈

2024年9月15日に第3回戸山講習会・昇段審査が開催されました。戸山流では年に数回広い会場を借り、講習会および昇段審査を行っています。普段の稽古以外に、そのような貴重な機会を設けて頂けることに日々感謝しております。

今年は大会の2・3段形の部にて惜しくも入賞を逃し、4位という結果でした。そのため、今回の講習会にて形はより一層学ぼうと思い参加しました。また組太刀についても普段の稽古の中で、学ぶ機会が少ないことや4本目以降が自信がなかったため、「講習会で学ぶ」という点にフォーカスしており、昇段審査については受ける予定はありませんでした。講習会前に私は戸山流2段を持っていました。私の中では2段に足を踏み入れたばかりの未熟者であり、3段を受ける資格はまだないと感じてしました。しかし、籏谷先生からの薦めや先輩方からの後押しもあり、まずは受けてみようと決心しました。講習会だけでは練習が不十分と感じ、講習会が開催されるまでに改めて教本を読み返し、また先輩方にお付き合い頂き自主稽古にも励みました。

今回の講習会では形、組太刀などの基本だけでなく審判講習会も同時開催されました。基本は審判になる上級者が受ける講習ではありますが、審判をする側の視点や注意点を学ぶことができ、とても勉強になりました。また、今回は参加人数が少なかったため、非常に丁寧に形や組太刀について講師から学ぶことができました。

そして、いざ昇段審査の時。審査は今回で3回目になりますが何度受けても先生方を前して行うのは緊張します。緊張の中で、形をする時は頭の中が真っ白となり、試し斬りでは斬り順を間違えてしまいましたが、2回目では成功しました。結果として3段に合格することが出来ました。講評の際に、籏谷先生が「貴方は今3段の入り口にきました。これからも励んでください。」と言われ、3段の責任を感じると共に今後も3段として恥じないように稽古をしっかりとやらねばならない、と強く思いました。今後も先生方や先輩方、また海外のメンバーと交流しながら戸山流を続けて自分の「技」を磨いていきたいと思います。

4-6. 八王子流鏑馬・・・・・北山

10月6日(日)に片倉つどいの森公園にて行われました八王子流鏑馬につきご報告させていただきます。

例年5月に開催される八王子流鏑馬ですが、今年は異例の秋開催となりました。駐車場の拡張工事により流鏑馬会場となる芝生広場が少し狭くなったことで、今年は走路の始点と終点、繋ぎ場の設置位置など様々な調整が必要となりました。複数回の事前の現地調査や打ち合わせを重ね、前日は終日雨が降る中、レインコートを着て会場設営をして、ようやく本番当日を迎えました。

朝7時前、前日からの雨が残る中、馬たちが会場に到着。今回初めて茨城県の大和ホースパークから白(シロ)と信二(シンジ)をお借りしました。御殿場からは蓮華、そして剣宝、風雅の5頭です。

流鏑馬の開始時間となる午後1時、しとしとと降り続いていた雨も上がり、行列からのスタートです。松澤×剣宝による天長地久、清川×蓮華、坂本×風雅、北山×剣宝の扇舞、佐藤×剣宝、鈴木×風雅の母衣、そして住田×剣宝、松澤×風雅の馬上切りと続きます。

流鏑馬に出場した射手は7名。予選一の組は松下×剣宝、清川×蓮華、窪田×白、二の組は松澤×風雅、坂本×蓮華、北山×白、住田×信二です。大和ホースパークの白は20歳を超えるおじいちゃんホースですが、反動の低い安定した走りで、予選全的中という結果を残しました。

決勝には窪田×剣宝、北山×風雅、松下×蓮華の3人馬が出場、北山×風雅が最多的中となりました。昨年初陣を果たしたこの八王子で、最多的中することができ感無量でした。

流鏑馬に出場した射手は7名。予選一の組は松下×剣宝、清川×蓮華、窪田×白、二の組は松澤×風雅、坂本×蓮華、北山×白、住田×信二です。大和ホースパークの白は20歳を超えるおじいちゃんホースですが、反動の低い安定した走りで、予選全的中という結果を残しました。

決勝には窪田×剣宝、北山×風雅、松下×蓮華の3人馬が出場、北山×風雅が最多的中となりました。昨年初陣を果たしたこの八王子で、最多的中することができ感無量でした。

準備に奔走してくださった武州の寄り合いの皆さま、諸役ボランティアの学生の皆さまをはじめ、雨の中前日の設営に来てくださった天野さん、お仕事を休んですべての打ち合わせに出席し準備を進めてくださった松下さん、流鏑馬本番には毎回お手伝いに駆けつけてくれる和田さん他、関係者の皆様のお力のおかげでまた一つ、貴重な経験をすることができました。心より感謝申し上げます。

4-7. 令和6年度誠斬会昇段審査・・・・・後藤 敦

誠斬会の昇段審査。それは年に二回行われる籏谷先生、日置先生や長谷川さんの前で己の稽古の成果を披露し、段位を取るに相応しい実力を示すものです。初めて昇段審査を受ける前に教えてもらったことがあります。「誠斬会の昇段審査は普段の稽古でほぼ完璧にできるぐらいでなければ受からない」と。そして別の機会に籏谷先生からは「積み重ねた稽古が自信になる。不安があるのは稽古が足りてないということだね」とも。

その教えに従い、初段と二段は絶対に受かるという自信が持てる状態にまで仕上げ、ともに初挑戦で合格しました。しかし、三段は蜻蛉で一回失敗し、最後の横並びでも失敗。二度の失敗で初回での合格は成りませんでした。

そして初回で合格できないと次こそはと自分にプレッシャーを掛けることになり、合格が遠のくことになります。やはり初回は気負いが無いので一番合格しやすいです。その後は審査前日に仕事の繁忙期が重なる、体調が良くない時に受けたこともあって、三段合格は中々果たせずに居ました。

では受かった令和六年冬季の審査は何が違ったのか。まず対象となる技すべてを稽古時にほぼ失敗無しの状態にしました。加えて審査日の朝、起きた時点で体調が絶好調でした。この二つが揃っていたので受ける前から合格を確信していました。これで受からなかったら、いつ受かるのだとさえ思っていました。

審査時も先生方三人の前で合格を確信しているので気負いもなく、何も考えずに斬るだけです。他の段受験者の斬った藁を片付けるのを手伝うくらい余裕もありました。当然、合格しました。

最後に長谷川さんに教わった緊張しないコツを書いて結びとします。スイッチを押したらその技が発動するくらい、その技を身体に沁みつかせること。自動的にできるのだから緊張の入り込む余地はない。・・・つまり稽古の量が自信に繋がるという籏谷先生の教えと行き着く処は一緒なのですね。なので稽古しましょう。

4-8. 町田時代祭・・・・・村木 津三郎 、住田 嘉興

◆村木 津三郎

2024年11月4日、東京都町田市芹ヶ谷公園にて開催されました。私は準備片付け等、運営の手伝いと演舞を担当しました。毎回人手はいくらあっても足りない状況で普段所属している会(戸山流居合道連盟 誠斬会)になかなか貢献できていない為、大会や時代祭等は出来るだけ貢献しようと決めており、今回も準備、当日、片付けと3日間運営の手伝いをさせていただきました。

この時代祭は流鏑馬を初め戸山流居合道の試し斬り、森重流砲術、田宮流居合術(甲冑装着時の闘い)、柳生心眼流(体術等)と日本の合戦時の闘いにおいて、これ程様々な分野を楽しめる祭りはないと自負しております。また、武者行列は一般の方も甲冑等貸し出ししており参加できるのです。

しかしながら様々な演舞があるということはそれぞれ準備が必要で、多くなれはなるほど複雑になり運営する側は負担が大きくなるということで、無事終えることができて一安心でした。

個人的に感じていることなのですが、日本は素晴らしい文化と民主制をもった国で、とても誇らしく思っております。ですが、私のまわりだけかもしれませんがその誇らしさや素晴らしさを実感できていないように感じる方々が散見されとても悲しく思っており、この祭りを通して素晴らしさや誇らしさを少しでも感じてほしく思っております。

◆住田 嘉興

台風が逸れて準備・時代祭り当日ともに良い天気に恵まれました。

11月4日 町田時代祭り2024が開催されました。

木曽馬牧場の藤風です。

朝の稽古前の整列

馬ならしです。これは射手の練習ではなく、メインは馬に場所を見せ慣らすために行います。

朝の稽古が終わったら時代行列です。町田駅前を馬2頭を含め約100名で行列を行いました。

行列が終わり、会場にやって来ました。いよいよ本番です。

砲術・古武道演武・居合抜刀の演武が終わりいよいよ流鏑馬です。

本年は私、住田が天長地久をやらせて頂きました。

まずは扇の舞です。きれいに揃ってます!

素馳せが始まりました。2枚の写真は木曽馬牧場のあきひめです。かなり早い馬です。

八王子流鏑馬の最多的中者です。カッコいいですね。

決勝戦の板的です。

本年は住田が最多的中者になりました。

最後に記念撮影です。

今回も無事に流鏑馬を終了することができました。関係者各位にお礼申し上げます。

次回の流鏑馬も無事に終了するよう祈っております。

皆さま、前日準備・当日とお疲れ様でした!

4-9. 海外活動

◆2024年アメリカ講習会、昇段審査 報告・・・・・浅海 修

昨年4月1日から9日にかけてニューヨーク、ミネソタおよびフロリダで毎年恒例の戸山流講習会及び昇段審査が行われました。日本から前回同様に籏谷先生、日置先生と浅海の3名が派遣されました。今回はミネソタの青龍館でも講習会を行う事となりました。

一昨年にも増して航空券代が値上がりしていることに驚かされました。3人分の航空券・手荷物代がなんと115万もしたのです。

4月1日朝にニューヨークに到着、午後からブルックリンの玄武館道場で戸山流講習会・昇段審査および誠斬会昇段審査。2日も午後から前途館道場で戸山流講習会・昇段審査及び誠斬会昇段審査を行いきました。3日はミネアポリスに移動し、午後から青龍館道場で戸山流講習会・昇段審査を行いました。実はここで私は道場のどこかにスマホを置き忘れて、それを探すのに大騒ぎになってしまいました。全員で体育館の隅々まで諦めることなく探して、ついに見つけていただきました。感謝です。

4日に飛行機でフロリダのオーランドに移動しました。フロリダではこれも恒例の事になっていますがMike Soriero・じゅん子夫妻のお宅に宿泊させていただきました。ご夫妻は前年新たにご自宅を新築されたのですが、今は敷地内に道場を建設中です。

5日はこれも恒例となった休息日です(歓迎のホームパーティー、Shooting、それに先生は刀の研ぎです)。

6日、7日おオーランドの神代道場で戸山流講習会・昇段審査および誠斬会昇段審査が行われました。いつもの事ですがフロリダの講習会は2日間朝から晩までみっちり行われます。

8日早朝にフロリダを発って9日に帰国しました。今回の講習会の全参加者数は123名でした。これは正味の講習会受講者数で、引率の道場長、スタッフ、見学者を含めると延べ200名近くになり、いずれも非常に熱気のある講習会だったと思います。加えて戸山流昇段審査受験者は36名、誠斬会段審査受験者は13名でした。また各開催地では盛大な歓迎食事会も開いていただきました。いつもご馳走さまです。

最後に開催に携われた方々、大変お世話になりました。諸氏のご尽力に感謝します。

◆戸山流講習会とスペイン文化の融合:バルセロナの旅・・・・・ハリー・カーンス

九月、戸山流の講習会と昇段審査を実施する為、籏谷先生、佐藤さん、安部さん、村上さん、そして香港の梁さんと共にスペイン・バルセロナを訪れました。滞在中、カタルーニャ地方の特独な建築や文化、美食を単横する一方で、スペイン支部のメンバーたちが戸山流の稽古に真撃に取り組む姿を直接目にし、その情熱に深い感銘を受けました。

訪問初日には、サグラダ・ファミリアや聖マリア・デル・マール大聖堂などの有名な観光スポットを見学し、港のレストランで絶品のパエリアとサングリアを味わいました。翌朝には、バルセロナの狭い路地の迷路を探検し、前日に安部さんと村上さんが見つけた小さなチュロスとホットチョコレートの店で本格的なチュロスを味わうことができました。その後でセルジオさんの同情を訪問後、ベネディクト会のモンセラット修道院を訪れました。修道院からは雲海に広がるカタルーニャの美しい景色を望むことができ、その壮大な眺めに心を奪われました。

3日目にはバルセロナを出発し、南へやく一時間の距離にある海辺の町クニットで講習会を2日間にわたって開催しました。初日には形と組太刀を指導し、2日目には試し斬りを行った後、昇段審査を実施しました。スペイン支部のメンバーたちは皆、素晴らしい成果を上げ、その稽古に対する真剣な姿勢が強く伝わってきました。私は初段および初段以下のグループを担当しましたが、彼らの学ぶ意欲と技術を吸収する速さには感心させられました。指導者として、彼らと共に学び、成長できたことは大きな喜びでした。

講習会の合間には自由時間を利用して地中海で泳いだり、地元の料理を楽しんだりしました。中でも特に印象に残ったのは、イチジクを詰めたラベオリにクリームソースがかかった一品で、その繊細な味わいは忘れられません。

講習会終了後は再びバルセロナに戻り、フィグラスのダリ美術館を訪問しました。シュールで独創的な展示の数々は、まさに感性を刺激する体験でした。最終日には、アレナス・デ・バルセロナ(旧闘牛場)やモンジュイックの丘を訪れ、出発直前まで観光を満喫しました。

今回の訪問は、私にとって非常に充実した経験となりました。セルジオさんやクリストバルさんをはじめ、スペイン支部の皆さんの温かいおもてなしに心から感謝しています。次回スペインを訪れる機会があれば、さらなる交流を楽しみにしていますし、他の戸山流のメンバーにも是非次回のスペイン講習会に参加して貰いたいと強く願っています。

◆第17回香港大会・・・・・住田 嘉興

今年の香港は台風の影響があるとの予報でしたが、幸運にも良い天気に恵まれました。11月21日~25日まで香港セミナー・大会に出席してきました。昨年も香港に来たのですが1年は早いものです。

さて、今回はいつもと違った香港を楽しみました。

というのも、滞在中は何度も香港スタイルの大衆食堂で食事をしました。ホテルの近くの食堂です。

多分、普通の観光では行かないですね。

なんとなくわかりますが、幾つかの料理はどんなものが出てくるかわかりせん。

ここではチャーハン・焼きそば2種類・丸いマーガリンを挟んだだけのハンバーガーのようなもの・煮込んだ牛肉を挟んだコッペパンのようなものをオーダーしましたが全てとても美味しかったです。

講習会・大会は数年前に利用した小学校で行われました。ここの守衛さんはいつもにこやかです。もし今度この小学校に行く機会があれば挨拶してみて下さい。

11月23日講習会が始まりました。いつものように全員で体操・素振りです。

講習会は段位別に行いました。籏谷先生のクラスは組太刀です。

住田もハリーさんも真剣です!

昇段審査です。

戸山流では30名受験し27名合格、誠斬会では11名受験し全員不合格でした。

誠斬会は厳しいです。

翌11月24日は第17回香港大会です。

形のトーナメント後にアドバイスをしています。。

香港では撃剣は人気です。

また女子の部があるためか、女性も頑張っています!

表彰式で思ったのは、同じ人物が複数のメダルを獲得していました。一生懸命しているご褒美です。

打ち上げは北京料理でした。皆さんまた来年香港で会いましょう!

5.武学拾粹

凾之事

胴は着用する人の体格に対応するので一定ではない。軽重は本人の健康や体力の度合による。また、長短は胴の脇下の三か所を計り、幅の広さは肩上と腰とで計る。これを乳縄と言う。しかしながら、長期の陣営では、体がやせ、肩がひけてくるものであるから、少し短く狭いものが益があるともいわれる。胴の製作は前に論じた通りである。もっとも仏胴、縫延、桶箇輪、竪板、雪下胴など、戦闘の激しかった戦国の作に従うがよい。

胴の前にれんさいの鐶を明けたものがあり、具足を軽く着るためにもうけたものだが、特別に利用されるものでもないので、用いなくてもよい。

胴尻をホッテと言う。昔は抉ることはなかった。近世は抉っておくのである。便利であるから深めに抉っておくべきである。

合当離は背板はよくない。鉄で造るべきである。請筒の先へ水抜きの穴を開けておくべきである。通しの緒の長さは三尺余り、琴の糸ほどの紐を付けておく、 用法は帯甲の條の下に出す。

責鞐は胴や真鍮の類はよろしくない。水牛や鯨、鹿の角などで造るべきである。 鼻紙袋は胴前左側に、革や毛織の類でつけておく、かぶせ蓋はボタン懸けにしておくべきである。

蹴散之事

昔の鎧には草摺が三枚あって、揺の糸はない。右の腋に脇楯の草摺があり、腹巻というものが出来てから、草摺を小さく七間にした。今の蹴散はそれから起こった。七間五下がりで揺の糸二寸五分または三寸にするがよい。掛けはずしにしたのがよいと言うけれども、寒天のとき、または決拾(手袋)をさしては簡単に掛けはずしはむつかしいと言う。なお、帯甲の條を見よ。揺の糸の下に鎖を出し、また、蹴散の裏に薬入れの袋を付けるのは、益少なく、煩わしいと言うべきである。

袖之事

袖にもいろいろ区別がある。今の具足の袖は、やや小さいから中袖とも言う。昔の袖を大袖と呼び、籠手につけたのを小袖と言う。袖を掛けはずしたのを、置袖などと言う。多くは小札の五下り、七下りを裏でかため、下一、二段をアガキにするけれども、楯の用には余り立たない。中袖にして中鐺を取った一枚鉄を下二段アガキにしたのが、利用するによいと言う。しかしながら、元亀天正のころは、もっぱら袖を用いなかったから、無くてもよいのであろう。

籠手脇引肩當决拾之事

籠手の作り方は、種類が大変多いけれども、一番良い作は、筒小手以上のものはない。稲荷小手、差貫小手などもよい。八重鎖、二重鎖、筏金、皺瓢の類を付けておくべきである。

脇引は外から当てるのはよくない。二重鎖を小手に仕つけたのが、下着の袖が良く納まってもっともよろしい。

肩当は具足下、または、着込みの用にもよろしい。産札鎖の類を縮緬や麻布の類で包み、ボタンで掛け外し出来るようにする。

決拾は御免革、薫革などでこしらえ、掌の中に猪目を開けておくと、寒気を防ぎ、物に当たっても疵がつかず、槍合わせなどに有利である。

脛楯臑當之事

脛楯は昔の膝鎧のなごりである。騎馬戦では宝幢佩楯がよいけれども、今は三十五枚瓦札の鉄札を上とする。革を交えた瓦札はよろしくない。伊予脛楯がその次である。革で造ったものである。また、鉄札を交えたものもある。板佩楯は良くない。歩武者は踏込仕立が良い。昔の鎖袴である。二重鎖にして、筏鉄があるのがよい。どれも後をボタン懸にすべきである。

臑当は三本の太篠がよい。五本でもよい。膝頭の当たる所を産札の亀甲縫にしたのを十王頭と言う。必ず付けておくべきである。十王頭のないものを越中臑当と言う。紐は麻布を糸クケにして付けるべきである。下脚半を用いるときは、家地には及ばない。

上帯繰締ノ緒之事

上帯は小倉縞、唐木綿の類を、四重か五重に折り返し縫うべきである。幅二寸五、六分、長さは胴の三重廻りにして、その真ん中に金子を入れ縫い付けるのもよい。急なときは、その金子入れを背後に当てて締めると、長短不同にならなくてよいと言われている。しかし、金子は方金にすべきである。

鎧左下の繰摽ノ緒は晒木綿の半幅を糸クケにする。長さは胴の二重廻りを目安にする。また、西洋布でもよい。

抹額陣羽織之事

鉢巻は白綾を本式とすると、俗に伝えているが、古代、衛士は朱色の鉢巻をしていたのだから、「紅」が本式である。麻布や縮緬、唐木綿の類を用い、長さは定まった寸法はないが、五尺くらいがよいであろう。

陣羽織は平士には無用の物であるが、近頃、城請取りなどの儀礼とするから、 用意するべきである。毛織や織物ならなんでも好みに従えばよい。陣羽織と具足羽織を二種類に分けて、作り方を異にする言い伝えもあるが、はなはだ間違っている。陣中で着るときは陣羽織であり、具足の上に着れば具足羽織と言うのである。肩幅を広く作れば、具足の上に着たとき、かっこうがよい。

![戸山流|全日本戸山流居合道連盟 [Zen Nihon Toyama Ryu Iaido Renmei]](images/h1_title.png)

![機関紙[newspaper]](images/h2_letter.gif)